学びの場

学びの場 日常の中に学びの場を

私たちが沖縄で運営している「つくらし」には、自分でちいさな学びの場をつくりたいと思っている人たちがときどき訪ねてくる。20代後半から40代の人たちが多いが、独立や移住、子育てなどがきっかけで、自分で場をつくって運営していきたいと考え、訪ねてきてくれる。

*つくらし@沖縄:設立運営(2012年〜)

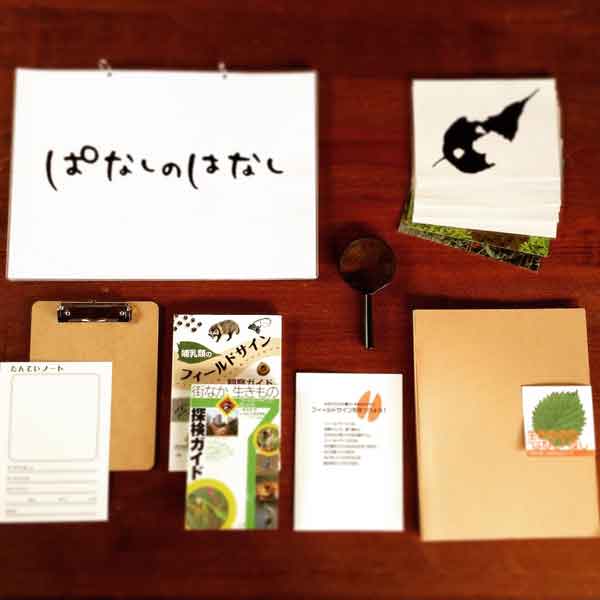

*ちいさなネイチャーセンター:ミュゼラボ(2014年)

*かえるすたいる:コンサルティング・展示設営(2013年)

*さつまや食堂:コンサルティング・展示設営(2013年)

*つくらし@沖縄:設立運営(2012年〜)

*ちいさなネイチャーセンター:ミュゼラボ(2014年)

*かえるすたいる:コンサルティング・展示設営(2013年)

*さつまや食堂:コンサルティング・展示設営(2013年)